|

���������E�v���̂��߂̓d�q��H�̍H�v

�_�C�I�[�h���x�v�̗��_�I�l�@�Ɖ��x�v�̎���

�@

�@

�P�D�͂��߂� �@�p�\�R���E�v���W�F�N�^�[���ݒu����A�J���[CMOS�J������3000�~���x�ōw���ł��C���������̎茳���v���W�F�N�^�[�Ŋg��\������̂ɂ����p�ł���悤�ɂȂ����B�J�����E�p�\�R���E�v���W�F�N�^�[�̑g�ݍ��킹�͍��̌��_�����Ă����B�܂��f�W�^���e�X�^�[�Ȃǂ��p�\�R���ɐڑ��ł���̂�������O�Ȃ̂ŁC�����̍H�v�ŐF�X�Ȏ����ɉ��p�ł���B �@ �Q�D��b�m�� �@�u���b�N�{�b�N�X�����ꂽ�@����g���̂ŁC������x�@��̓����𗝉����Ă������Ƃ͕s���ł���BA/D�ϊ����C�d�q��H�̎���ɂ͐F�X�ȗ��Ƃ���������B���܂ł̑̌������Ƃɏ�����������B (1)A/D�ϊ��� �@A/D�ϊ���ɂ͕ϊ����x�C����\�C�������C�m�C�Y�ɑ���U�镑���ȂǍl������K�v������B�ϊ����x�Ɋւ��ẮC������r�^��A/D�ϊ���͐��ʕb�ŕϊ��ł��鍂���ȕ������l�ɓ���ł��邪�C�ϊ����ɐM�����ω�����Ƒ傫�Ȍ덷�ɂȂ�B�T���v���A���h�z�[���h��H��[�p�X�t�B���^������̂��퓹�ł��邪�C����Ō������邱�Ƃ͂Ȃ��B�����ȐM�����p�\�R���Ɏ�荞�݂����Ƃ��̓I�V���X�R�[�v�̉�ʂ��f�W�J���ŎB�e����̂��ł���y�ł���B�����ш�̐M���Ȃ�p�\�R���W���̃T�E���h�{�[�h�ŏ\���ł���B �@������r�^�̓����Ƃ��āC���������덷���傫�����_������B����͊e�`�����l���̕�������Ă��܂����ƂŁC���ː��v���ł̃X�y�N�g���A�i���C�U�[���ɂ͗��p����Ȃ��B���ː��̃G�l���M�[��g���ɕς��āCA/D�ϊ����C�ϊ������g�����`�����l���Ƃ��ĕp�x���v�����邱�ƂŃX�y�N�g����\��������̂ŁC�`�����l���̕�������Ă��܂��ƃX�y�N�g���̌`���䂪��ł��܂����߂ł���B �@�f�W�^���e�X�^�[�Ȃǂŗ��p�����A/D�ϊ���͐ϕ��^�ŁC���͂��ꂽ�M����ϕ�����B�ϊ����x�͂��܂葬���Ȃ��C�b�̃I�[�_�[�ɂȂ�i1�b�Ԃ�10�ϊ����x�j�B�������ϕ����Ԃ�20m�b��16m�b�̌��{���ɑI��ł���̂Őϕ����邱�ƂŃm�C�Y�i�d��������̌𗬐M���j���L�����Z�����邽�߃m�C�Y�ɋ��������ł���B �@1���~���x�̊O�����f�W�^���e�X�^�[�ł�����\��3 3/4���C�t���X�P�[����4000�J�E���g�i12�r�b�g�j�قǂ���B���x��0.3���{1dgt�ŁC1�J�E���g0.02%�̕���\�ł��邱�ƂƔ�r����Ɛ��x�͈����B�A�i���O���̂悤�ȓǂݎ��덷�͂Ȃ����C�Ō��1���͕K���덷���܂�ł��邱�Ƃ��Y��Ă͂����Ȃ��B�����܂ł��Ȃ������k�����ŗ��p����d���v�Ȃ�2�����x�̌덷���܂ނ��ƂƔ�r����Ώ\���Ȑ��x�ł���B �@�f�W�^���e�X�^�[�Ō𗬓d���𑪒肷��ꍇ�C�����d���ɔ�r���Đ��x�͒ቺ����B���g���������悭�Ȃ��B�A�i���O���̌𗬓d���v�������ł��邪�C�^�̎����l�𑪒�ł��Ȃ��B�i�^�̎����l�𑪒肷��e�X�^�[������j�g�`�������g���炸���Ƒ傫�Ȍ덷�ƂȂ�B�O�����̃f�W�^���e�X�^�[�œ����ӏ��̓d���𑪒肵���Ƃ��C�S�Ẵe�X�^�[���Ⴄ�l���������B���x����l���ē��R�̌��ʂł���B�����j���ł͓ǂݎ��Ȃ����ł����Ă��f�W�^���ł͖��m�Ɍ���Ă��܂��B (2)�d�q��H �@OP�A���v�ƃg�����W�X�^�[�̎g�������}�X�^�[����ƐF�X�Ȏ������u������ł���B�h�b�̐��\�����サ���̂œ��̓C���s�[�_���X��10�V�I�[���̓d���v���e�Ղ��B��Ԃ͂����邪�C��H�������̃P�[�X�ɓ����ƃm�C�Y�̉e�����Â炭�Ȃ�B�P�[�X���H�͍H��̊y���������킦��B �@ �@�d�q��H�͐F�X�ȃm�C�Y�̉e������B�d���U���������邽�߂ɐ��͂悶��ȂǁC�����̖@�����������햡������BIC�̓d���[�q�ƃO�����h�̊Ԃɂ͕K���R���f���T�[��}�����邱�ƂȂlj�H�}�ɂ͎�����Ă��Ȃ��m�E�n�E������B�f�W�^���e�X�^�[�ɃA�_�v�^�[�`���ŐF�X�ȓd�q��H��t������ƁC����͈̔͂��g�債�F�X�Ȏ����ɗ��p�ł���B �@�݂̒��N���b�v�ʼn�H��g��Ŏ��������邪�C�ڐG�s�ǂ������������ɂȂ�B�ڐG��R�ɂ͓d���ˑ���������悤�ŁC�����ȓd���𗬂���H�ł͐ڐG�ʂŔ���`�Ȓ�R���\�ʉ�����B���܂�m���Ă��Ȃ����X�C�b�`�́C�ŏ��d���K�肪����B�X�C�b�`�͂n�m�E�n�e�e����Ƃ��ɉΉԂ��łāC��ɐړ_�̕\�ʂ��Ă���B����ɐڐG��R�Ɩ��C�̊Ԃɂ͐[���W������C�Č������Ȃ��Ȃ������Ȃ����Ȗ��ł���B���w���̎��C�n���_�t�������C�����悶���ă��W�I�̉�H��g�B�S���������Ȃ������B������l����Γ�����O�ł���B (3)�d�� �@���k�����œd���Ƃ��Ă����Ƃ���y�Ȃ̂͊��d�r�ł���B�P��d�r�͓�����R����0.15�����x�ŁC�ő�d�͔�������5A���x�̓d�������o����B�������d�r�{�b�N�X�ɂ͒��ӂ��K�v�ŁC�͌^�X�ȂǂŔ����Ă���X�v�����O���ړ_�̓d�r�{�b�N�X�́C�ړ_�̒�R���傫��0.5�����x����B�]���đS���d�������o���Ȃ����肩�C��d���𗬂����Ƃ���Ɠd�r�{�b�N�X���n����ꍇ������B �@�d���ɂ͂Q��ނ���B1�͒�d���d���œd���𗬂��Ă���Ɉ��̓d�����ێ�����d���ŁA�������������R���[���̓d���ł���B2�߂͒�d���d���ŕ��ג�R��ς��Ă���Ɉ��d���𗬂����Ƃ���d���ł���B������ς���Ɠ�����R��������̓d���ƂȂ�B��d���d���͏o�͂��V���[�g������Ƃ܂������A��d���d���̓I�[�v���ɂ���Ƃ����Ȃ��B�w�ǂ̓d�����u�͒�d���d���ł��邪�C�ی��H�Ƃ��ēd��������H����������Ă���B�܂����̓d���l���ςł�����̂�����B�ی��H�����삷�镉�ׂ��Ȃ��ƒ�d���d���Ƃ��ē��삷��B�����d���̎���̎��E���ώ@����悤�ȗp�r�ł͒�d���d���Ƃ��Ďg���ƈ���ɓd���𗬂���B�܂��C��d���d���ŋ쓮�������[�^�[�͈��g���N�i���̗͂�����j�������u�ƂȂ�B �R�D�p�\�R���𗘗p�����v���̍H�v �@���悻10�N�O��NEC�CPC-9801���g���CA/D�ϊ�������삵�ė��p���Ă����B�v���\�t�g��QBASIC�ŋL�q�����B���������삷��ɂ̓n�[�h���������C�܂��\�t�g���ėp���ɂ����C������{�l�ȊO�͎g���Ȃ��㕨�ł������B�����Ő��k�ɗ��p������ɂ͖������������B���݂�WindowsNT�n��OS���i���������߁C�C���^�[�t�F�[�X�{�[�h�̎���͂قڕs�\�Ȏ���ɂȂ������C�V���A���|�[�g�C�t�r�a�Ńf�W�^���e�X�^�[���p�\�R���ɐڑ����邱�Ƃ��\�ŁC��y�ɗ��p�ł���悤�ɂȂ����B�܂�BASIC�ɕς����Excel�����p�ł���̂ŁC�N�ł��ȒP�Ɏg���������������BExcel�̃}�N���Ƃ���BASIC���c���Ă���̂ō��܂łƓ������Ƃ���낤�Ǝv���ł���B�܂�Excel�̕\�ɑ���f�[�^����͂�������x�Ȃ琶�k�ł��ł���̂ŁC���k�����̑���f�[�^����͂����ăO���t��������̂͗e�Ղ��B

�@USB-�V���A���ϊ���i�H���d�q�ʏ��j�̗��p�ŕ�����̃f�W�^���e�X�^�����p�ł���BRS-232C�Őڑ�����ꍇ�C�d�C�I�ɐ≏����Ă��邩���d�v�ɂȂ��Ă���BM-3870D�͉���������Ă��Ȃ����e�X�^�[�̃������W�Œ��ׂ��͈͂ł͐≏���m�F�ł����B�i���S�Ȑ≏�ł͂Ȃ��悤���BSANWA�CPC510�f�W�^���}���`���[�^�̓t�H�g�J�v���[�Ŋ��S�ɐ≏����Ă���B�j�≏����Ă��邱�Ƃ͋ɂ߂ďd�v�Ȃ��ƂŁC�����̃}���`���[�^�[���I�����C���Ōv������ꍇ�ɁC�d�ʂ̈قȂ�_�̓d�ʍ��𑪒�ł��邱�Ƃ��Ӗ����Ă���B�����ƊȒP�Ɍ����Ή�H�Ɏ��R�ɐڑ��ł��邱�Ƃ��Ӗ����Ă���B

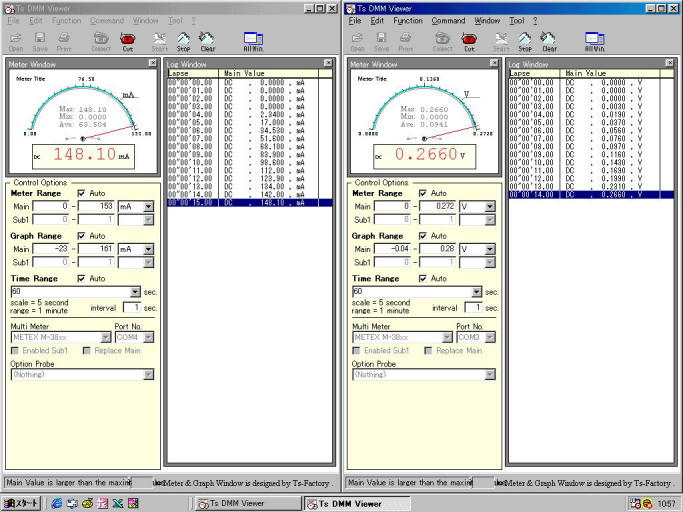

�@Ts Digital Multi Meter Viewer��2�N�����C���ɃX�^�[�g�����Čv�������B�\�t�g����̃T���v�����O���Ԃ�1�b�ł���B��Q���̑����C���ꂼ��̑���f�[�^��CSV�`���Ńt�@�C���ɕۑ��CExcel�œǂ݂���ŃO���t�ɂ����B����f�[�^�ɂ͌v���������}������Ă���̂ŁC�㉺�ɂ��炵�Ď��������킹�邱�Ƃňꉞ���������ۂ����B����̎��Ԕz���}�̂悤�ɁC2�̃e�X�^�[�̑���_�̓d�ʂ͈���Ă��Ă����ɂ͂Ȃ�Ȃ������B

�@�}�̂悤�ɐڑ����C�v�����X�^�[�g�����C�d�����u�̓d�����܂݂��������ď��X�ɏ㏸�����đ��肵���B����_�̊Ԋu���o���o���Ȃ̂́C��œd�����ς����Ă��邽�߂ł���B

�@�d�����u�̓d�����蓮�ŕω������邩���ɁC���ԂƂƂ��ɓd�����㏸�����H��������B�d�����u�ƕ��ׂ̊Ԃɑ}�������H�Ŗ�0.5�`�܂ł̓d���𗬂���B��H��d�����u�i3V�ȏ�j�ɐڑ����āC�X�C�b�`��OFF�ɂ���Ǝ��Ԃɔ�Ⴕ�ēd�����d���d���|1V���x�܂ŏ㏸����B���̉�H��t�����đ��肵���̂��E�̃O���t�ŁC����Ԋu�̕s���������������B �@���̃����v�g������H�̓p���[�g�����W�X�^�̕��M�����˂ăA���~�̃P�[�X�ɑg�B���̑��u�Ń_�C�I�[�h�̓����𑪒肵���B

�@

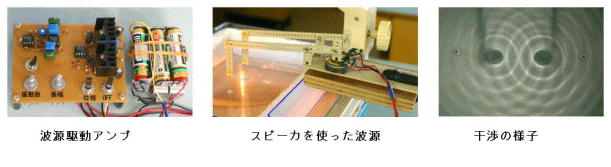

�@ �@���p���Ă���̂�Pentium�U 550MHz��OS��Windouw98�ŁC��̑O�̃p�\�R���ł���B���p���Ă���f�W�^���e�X�^�[��M-3870D�ł���BTs Digital Multi Meter Viewer�ɂ͂��̃e�X�^�[�ł�I/O�f�[�^��USB-�V���A���ϊ��A�_�v�^�[�͗��p�s�ƂȂ��Ă��邪�C�H���̕ϊ��A�_�v�^�[�ł͓��삵���B���������X�f�[�^�̎�肱�ڂ���������s�s�����������BCPU�p���[�s���̉\��������̂ŁCTs Digital Multi Meter Viewer�̃A�i���O���[�^�̕\����O���t�\����OFF�ɁC�܂�AUTO�̐ݒ����������ȂǂőΉ����Ă���B�͂����肵�������͕s���ł��邪�g�������邤���Ɉ��肷��B�Ȃ�SANWA PC510�͑S�����Ȃ����삷��B (4)���g���e�@ �@�g�̊��Ő��g���e�@���g�����C�U���������炩�ɉςł���g���삵���B����̒���g���M���2�̃X�s�[�J���Ȃ��Ŕg���Ƃ����B

�͂��߂́C�g�̊��̗l�q��g�Ɠ�����������Ŏ~�߂悤�l���ăX�^�[�g�������C�v���W�F�N�^�[�����p�ł���悤�ɂȂ����̂Ńr�f�I�J�����i�f�W�J���ł��j�ŎB�e���邱�Ƃ��s�����B�t���[�����[�g�Ɣg�̐U�����̊W������ɂ��炷���ƂŁC�Î~������C�X���[���[�V�����̂悤�ɔg���L����Ȃ��犱���Ă����l�q���ώ@�ł���BOHP�Ɠ����ɃJ�����Ő��ʂ��B�e���r�f�I�o�͂��v���W�F�N�^�[�ɓ��e���Ďg���B�Ȃ��C�g���̐U�����͂���قǍ����ł��Ȃ��̂ŁC�r�f�I�J�����̏ꍇ�C�m���C���^�[���X�ɐݒ肷��Ƃ͂�����~�܂��Č�����B���̈Ӗ��ő����̃f�W�J���̃r�f�I�o�͂�15fps���x�Ńm���C���^�[���X�\�������̂œs�����悢�B�����������������āC��^�̃X�s�[�J���g���C�U����`����A�[�����H�v����Ɨǂ������������u���ł���Ǝv���B���������ł���B �@

�@ (5)���x�̑���

�@M-3870D�ɂ͔M�d���t�����Ă���C���̉��x�Z���T�Ńy���`�F�f�q�̗��ʂ̉��x�𑪒肵���B �@�t���̔M�d�ł�-40�`1200���܂ŕ���\1���ő���ł��邪�C�����ł̕���\���s������B�����Ń_�C�I�[�h�̏������d���̉��x�ω��𗘗p�������x�v�삵���肵���B100���ȉ��̉��x��0.1 ���̕���\��L����B�Ȃ��C-40���`40�������Ȃ��0.01���̕���\�ʼn��x������ł���B���̕���\�ł́C���x�Z���T�[�ł���_�C�I�[�h�Ɏ���������Ɖ��x���ω�����قǔ����ȉ��x������ł���B���x���𑪒肷��悤�Ȏ����C���Ƃ��Α��z�萔����̉��x�v�ɗ��p����Ǝ������Ԃ��ߖ�ł��C����ɑ��萸�x�����シ��Ǝv���B �@����̓��j�o�[�T����Ղ��g�����B�z���͒�R�Ȃǂ̑��̎c����Ȃ��Ă����Ȃ����B��ʂɐ��삷��ꍇ�̓v�����g����֗��ł��邪�B����i�̐���͂��̕������֗��ł���B�Ȃ��C�C���s�[�_���X�̒Ⴂ��H�ł���P�[�X�ɓ����K�v���������Ȃ������B�v���X�`�b�N�̔��ŊԂɍ����B

�S�D�_�C�I�[�h���x�v�̍l�@ �@�V���R���_�C�I�[�h�̏������d���~���͖�|2.2mV/���̉��x�ω�������B�T�[�~�X�^�[�Ɣ�r���Ē������͗ǍD�ŁC���j�A���C�Y���قǂ����Ȃ��Ƃ��������x�͈̔͂ł͏\�����p�ɂȂ�B�ŋ߂̂b�o�t�����ɂ̓R�A�̉��x����p�Ƀ_�C�I�[�h����������Ă��āC�ߔM�h�~�≷�x���j�^�[�ɗ��p����Ă���B���̂��ƂŃ_�C�I�[�h�ʼn��x������ł��邱�Ƃ�m�����l�������͂����B�v���i�[�^�̂o�m�ڍ��_�C�I�[�h�͗ǍD�ȓ����������ƌ����Ă���B�V���R���X�C�b�`���O�_�C�I�[�h1S1588�𗘗p���ĉ��x�����x�v�삵�����Ƃ����邪�C�A���R�[�����x�v�Ƃ̔�r�Ő��x�̊m�F���s��������ł͓��ɖ��_�͌��������Ȃ������B�g�����W�X�^�[��H�̓���_�����x�ɂ���ĕω����C���艻���邽�߂ɐF�X�Ɖ�H���H�v���邱�Ƃ͏����̓d�q�H�w�ŏq�ׂ��Ă��邪�C�������d���~���̉��x�ω��̌����͂��܂�ڂ����q�ׂ��Ă��Ȃ��B�����ł������̋��ȏ��ׁC���ۂ̃_�C�I�[�h�̓������������ď������d���~���̉��x�����ׂ邱�Ƃɂ����B (1)�_�C�I�[�h�̏������d���̉��x�W�� �@�ǂ̒��x�̒�������������̂��s���ł���_�������C�ɂȂ�B�����Ŋm�F�ł���悢�̂����C���x�悭���x�𑪒肵�d���~���𑪒肷��͍̂���ł���B�܂����_�I�Ɍ����邱�Ƃɂ����B

�@�_�C�I�[�h�ɏ������d��V��������ƁC���^�̈悩�炐�^�̈�Ɍ������ēd�q���g�U���Ă����B���^�̈�̓���������ł́CP�^�̈�̔M�I�ɗ�N���������L�����A�ł���d�q�̖��x��p0�́@�@�@exp(qV/kT)�{�ɓd�q���x���㏸����B�����������L�����A�ł��鐳�E�ƍČ������Ă��^�̈�ɐi������قǂɌ������Ă�����p0���x���ɖ߂�B���̂悤�ɂ��ė����d�����g�U�d���Ƃ����B���Z�x�������Z�x���Ɋg�U����P�ʎ��ԁE�P�ʖʐς�����̓d�q�̐�(�g�U��)�͔Z�x���z�ɔ�Ⴗ��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ������Dn�͊g�U�W���CLn�͕��ϊg�U�����Ƃ����B���̎�����d�q�̊g�U�d��Jn�͎����Ŏ������B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ���l�ɐ��E�̊g�U�d���������̂ŁC�g�[�^���̊g�U�d��J�i�P�ʖʐς�����̓d���j�́@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �_�C�I�[�h�̐ڍ��ʂ�S�ł���Ƃ���Ɓ@I=JS�@�ƕ\�����Ƃ��ł���B�]���ă_�C�I�[�h�̗��[�ɏ������d���u���������Ƃ��ɗ����d���h�͇@���ŗ^������B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �h�O�͋t�����O�a�d���ŁC�_�C�I�[�h�ɋt�����ɓd�����������Ƃ��ɗ������ɏ����ȓd���ł���B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �h�O�͔M�I�ɗ�N���ꂽ�����L�����A�Z�x�ɔ�Ⴗ��B�@����0�C����0�@�͂o�^�����̂̓d�q�C�m�^�����̂̐��E�̐��ł���B �@�����L�����A�̐��́C���ʍ�p�̖@������C�^�������̂̃L�����A��������B���œ�����B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ NA�F�A�N�Z�v�^���CND�F�h�i�[���ł���B�����ŒP�������邽�߂� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �B�f�������肷�邱�Ƃɂ���B�����̂Ƃ͉��x����������Ɠd���̒S���肪�������C�d�C��R���������Ȃ镨�����������C�L�����A�����C�M�ɂ���ė�N����C���x�������Ȃ�Ƒ������邱�ƂɋN������B�����ď����L�����A���́C�^���L�����A���̓��ɔ�Ⴕ�ĕω�����B �@�M�ɂ���ė�N���ꐶ����^���L�����A����Maxwell�̑��x���z������C���Ŏ������Ƃ��ł���B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ h�F�v�����N�萔�Cm�F�d�q�C���E�̗L�����ʁC�dg�F����ެ�ߴ�ٷް�i�غ݂�1.21eV�j �@�ȏ�̗��_�̓_�C�I�[�h�ɗ����d�����g�U�d���̏ꍇ�ɂ��čl���Ă������C�_�C�I�[�h�ɗ����d���͋�R�w���ŋN����L�����A�̔����E�Č����d����������B����(8) �@��̓I�ɂǂ̒��x�̊����ɂȂ邩�͕s���ł��邪�C��������� �@�@�@�@�@�g�U�d���@�@�@�@�F�@�h�傎�Q�oexp�iqV/k�s�j�|�P�p �@�@�@�@�@�Č����d���@�@�@�F�@�h�傎�@�oexp�iqV/�Qk�s�j�|�P�p ���̂悤�ɕ\�����B�����̋��ȏ��ł͗��z���q���Ƃ����Ă������܂Ƃ� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �h���h���oexp�iqV/��k�s�j�|�P�p �ƕ\���Ă���B �@�������C����ł́C���x�W���ɌW���M��N����鏬���L�����A�̐����^���L�����A�̎��悩�P�悩�ő傫���قȂ邽�߁C�������d���̉��x�ˑ��������ς��邱�Ƃ͓���B�����ʼn��x�v�̃Z���T�[�Ƃ��ė��p���Ă���_�C�I�[�h�̓X�C�b�`���O�_�C�I�[�h1S1588�ł���C����(7)�ɂ��ƁC�X�C�b�`���O�_�C�I�[�h�́C�ω����ɖ��Ȋg�U�d��������ɂ����Cn�l���P���痣���Ƃ���B���̂��Ƃ���Č����d�����x�z�I�ł���Ɖ��肵�C�]���ď����L�����A���́C�^���L�����A���ɔ��C���z���qn�ƒu���čl�@���邱�Ƃɂ����B �@�@�������xT�ɂ̂ݒ��ڂ��C���x�ɖ��W�ȕ�����A�C�d������V�f�Ƃ��Đ�������ƁB�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�D�����u�ɂ��ĉ����B�������퉷�ł�exp(qV/kT)>>�P�ł���̂łP�������B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�����ŁC1S1588�̓d��-�d�����������������B���̃O���t�����茋�ʂł���B�d���|�d�������͗��_�I�ɇD���Ŏ�����邩��CExcel�̃O���t���U�z�}��I�сC�ߎ��܂��͉�A�̎�ނŎw���ߎ��Ȑ���I���C������\�������C�������̌W�������߂��B23.2���ő��肵�����ʂƇD�����r�����

�@�@�@�@�@�@ ������q ��1.602×10�|�P�XC�@�Ck��1.381×10�|�Q�RJK�|�P �������v�Z�����q÷(��T)��39.3�ŁC���͌���20.89�͂ق�1/2�{�̒l�ł��B�]���ė��z���q�����Q�Ƃ��邱�Ƃ��ł������I�ł���B

������1S1588�����x�v�Ƃ��ē��삳����d���̈�ł͇D���͇D�f�C�E�����E�f�ɂȂ�ƍl���邱�Ƃɂ���B �@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@���Ɏ������œ���ꂽ�W�����g���āC�퉷�Ƃ�����23.2���̌W�������Ƃ�A���v�Z�����B�Ȃ��C���̉��x�̌W����A���v�Z����ƒl�͈���Ă��邪�C���x�W���̉��x�ω��ɂ͉e���͂Ȃ��B�u�f��1.21�u�C�s��273+23.2�j������22.3���ł̌W����A���v�Z����ƁBA=7.20×10�|�R �ƂȂ�B �@���x�W���ɋ���������̂ŇE�f����T�Ŕ�������B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ���ɇE�f�C�F�ɐ��l�������Čv�Z����ƁB�G�H���ɂȂ�B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@���������_�C�I�[�h�d���E�d�������̕��͌��ʓ���ꂽ�l���g���āC�h���h�Oexp�i���u�j����u�����|�Pln�i�h�^I�O�j�Ɖ����Ď����������x�ł�100�ʁ`0.1m�`�܂ł̓d���l�ł̏������d�����v�Z���āC�������d���̉��x�E�d���������O���t�������B �@�G����lnT��ln273(1+t/273)�Ƃ����ƁC�퉷�ł�ln(1+x)��x�Ƌߎ��ł���̂ŏ������d���̉��x�E�d�������̸��̂���C�������d���u�͐ێ����xt�̂Q�����Ƃ��ĕ��͂��s�����B �@

�@ �@���ɂ��̂悤�ɂ��ē���ꂽ�������i�Q�����j���Ct�Ŕ�������Ɖ��x�W���̓d���E���x������������B

�Ȃ��������d���̉��x�E�d�������̃O���t�����}�C�i�X�ɉ�������Ɛ�Ή��x�Ō������C�u�f�������͂��ł��邪t�̂Q�����ŋߎ��������Ƃ���C�|180���������Ă���B�Ƃ���ŁC�����悤�ɏ������d���̉��x�E�d���������珇�����d���u�͐ێ����xt�̂P�����ł���Ɖ��肵�ċߎ�����ƁC���ꂼ��̒������������Č������鉷�x�͂����悻-250���ƂȂ����Η�x�ɋ߂��B���̋ߎ��͉��x�W�������x�ɂ�炸���ł���Ɖ��肵���ꍇ�ɂ�����B�����ă_�C�I�[�h���x�v�̒������͗ǍD�ł��邱�Ƃ������Ă���ƌ�����B �@ �������d���C�y�щ��x�W���̓d���E���x�����̎����������߂�Ǝ��̂悤�ɂȂ�B

�@���ɇG�C�H�����瓯�l�̃O���t����}����Ǝ��̂悤�ɂȂ�B

�@�@�������d���̉��x�E�d�������̃O���t���݂�Ɠd���l��ς����Ƃ��̏������d���̕ω��͂��Ȃ�������ʂƂɂĂ���B���ɉ��x�W���̓d���E���x�����̃O���t��ǂނƁC��͂�d���l�ɑ��鉷�x�W���̕ω��͎������ʂƓ����X���������Ă���B�������C���x�ɂ�鉷�x�W���̕ω��͎������ʂƔ�ׂ�Ƒ�Ϗ������C�������ʂ����܂��������Ă��Ȃ��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@ �@�@���z���q�̉��x�ω����O���t�ɂ���Ƃ킩��悤�ɁC���x�ɂ�藝�z���q�͑傫���͕ω����Ă��Ȃ��B�������_�C�I�[�h�ɗ����Č����d���Ɗg�U�d���̊������ω����邱�Ƃ��\�z�ł���B�P���ȗ��_���ł͎������ʂ����܂������ł��Ȃ��̂�������Ȃ��B

�@ �@�Č����d������ł���ꍇ�̗��_���Ƃ��� �@�@�@�@ �@�@�@�@ �@�g�U�d������ł���ꍇ�̗��_���Ƃ��� �@�@�@�@�@ �@�@�@�@ ���̂悤�Ɏ����ւ���K�v������ƍl������B����͍Č����d�������܂����Ă͂܂�ꍇ�ł��邪�C����(7)�ɂ��ƃg�����W�X�^�[��B-E�Ԃ̏������d���𗘗p����ꍇ���z���q�����P�ƂȂ���̂�����悤�Ȃ̂ŁC���̂悤�ȑf�q��p����Ƃ��g�U�d������Ƃ��čl����Ƃ悢���낤�B�莝����2SC1815�ő��肷��Ƃ���1.19�ƂȂ����C����ڂ����������Ċm�F�������B (2)���x�W���̑��� �@�������d����d�������ɂ��āC���x�ς��Ȃ��璼�ڑ��肷�邱�Ƃŏ������d���̉��x�����𑪒肵���B���x�𐳊m�ɑ��肷�邱�Ƃ��v�������̂ŁC�f�M�e��ɂ��������đ��肷����@���ŏ��͗p�������C��ɔM������o�邽�߉��x�����X�ɉ�����C�Z���Ԃɑ��肷��K�v������B�������_�C�I�[�h�̉��x�Ɖ��x�v�̉��x�������ƔM���t�ɒB����ɂ͂�����x���Ԃ�������B�����ŁC�ȒP�ȍP�����u�삵�ĉ��x�ω��𑪒肵���B�i����ޓd���|�d�����������̍P�����u�ő��肵���B�j

�@�_�C�I�[�h���x�v�̏o�͂��R���p���[�^�[�Őݒ�d���Ɣ�r���C���x�������Ȃ�ƃg�����W�X�^�[���I�t�ɂ��ĉ��x�����ɂ���d�g�݂ł���B���M�̂ƃ_�C�I�[�h�Z���T�[��M�I�ɐڍ��C����p�_�C�I�[�h�Ɖ��x�𑪒肷��d�q���x�v�̃Z���T�[��M�ڍ��C�Ō�ɂ��ꂼ���M�I�ɐڐG�����S�̂�f�M�ނŕ������B�ݒ肵�����x�ɔ��M�̂��B�����ON�EOFF���J��Ԃ��C���X��ON�̎��Ԃ��Z���Ȃ��Ă���B�_�C�I�[�h���x�v�ɃR���p���[�^�[��g�ݍ��킹����H�Ȃ̂Ŕ��M�̂̉��x���\�������̂ŁC���x��ON�̎��ɏ㏸���ݒ肵�����x���킸���ɒ������OFF�ɂȂ铮�������B���M�̂̉��x�͕ϓ����邪�C����p�_�C�I�[�h�Ƃ̊ԂɔM��R������C����p�_�C�I�[�h�̕����ɔM�e�ʂ�����̂ł��̉��x�ω��͉��x����p�̓d�q���x�v�ł݂͂��Ȃ��BON�̎��Ԃ��Z���Ȃ�قlj��x�̏㏸�̓x�������������ɂȂ�̂ŁC�����҂��ĉ��x�̕ω����Ȃ��Ȃ������Ƃ��m�F���ĉ��x�ƃ_�C�I�[�h�̏������d���𑪒肷��B (3)���茋��

�@���肵�����x�ɑ��鏇�����d���̒l����Excel�̃O���t����U�z�}��I�сC�ߎ��Ȑ��Ƃ���2���������ŋߎ������͂������Ȃ����B �@��͌��ʁ@�@ ���F�ێ����x�� �@�d���F100��A �@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ dV V���|1.45×10�|�U���Q�|2.24×10�|�R���{0.5753�@�@�@�@�| ���|2.90×10�|�Ut�@�|2.24×10�|�R �@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ d t�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�d���F300��A �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@dV V���|4.05×10�|�V���Q�|2.18×10�|�R���{0.6244�@�@�@�@�| ���|8.10×10�|�Vt�@�|2.18×10�|�R �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@d t �@��͌��ʂƗ��_�l���r�����B�E�̃O���t�̂悤�ɉ��x�W���͉��x���オ��Ƒ傫���Ȃ邱�Ƃ��m�F�ł���B����300��A�̓d���ł͌X�����w�Ǔ����ł���B���_�Ǝ����̊Ԃ̂���͇F����A=7.20×10�|�R �Ƃ������Ƃɂ��e���ł���B

�@ �@�Ȃ��C�_�C�I�[�h���x�v�ɗ��p����_�C�I�[�h�͌X�ɓ����������Ɉ���Ă���̂ŁC�_�C�I�[�h���������邲�Ƃɒ������K�v�ł���B�@�@�@�@ (4)�_�C�I�[�h���x�v�̐��x

�@�_�C�I�[�h���x�v��0���Ń[���_�����C100����1V�ɂȂ�悤�ɒ�������B�]���ė����̏�ł�0����100���Ō덷���[���ƂȂ�B���_���œ���ꂽ�������d���̉��x�ω��̎��ŁC0����100���̓d�����ϓ��ɕ��������d�����������x�Ǝ��ۂ̉��x�̍����O���t�ɂ���ƁC�ő�0.5���̌덷�������邱�Ƃ��킩��B�Z�����鉷�x��ς����±0.25�����x�̌덷�ƍl������B�@�@�@�@�@�@

�@���x�W���͉��x�������Ȃ�Ƒ傫���Ȃ�B�t�ɓd���𑽂������Ɖ��x�W���͏������Ȃ�B�����ʼn��x�������Ȃ�Ɠd���𑽂������悤�ɂ���Ƒł��������Ƃ��ł���B�_�C�I�[�h�̏������d���͉��x�������Ȃ�Ə������Ȃ�B�����Ő}�̂悤�ɒP�ɒ�R�Őڑ�����Ή��x�������Ȃ�Ɠd�����������덷��ł������B0���ɑ���100����1.35�{�ɓd������������Ό덷���������Ȃ�B�V�~�����[�V�����̌���1.2V��2.2k���̒�R��ڑ�����Ύ����ł���B���̂Ƃ��ő��0.15���C�Z�����鉷�x��ς��邱�Ƃ�±0.1�����x�ɐ��x������ł���B �T�D�d����ւ��@�ɂ��_�C�I�[�h���x�v�̐���@ �@�_�C�I�[�h���g�������x�v�̗D��Ă���Ƃ���́C��y�ɍ�邱�Ƃ��ł��C���������p��\���Ȓ�������L���Ă��邱�Ƃɂ���B�������_�C�I�[�h��t���ւ����Ƃ��͂��̓s�x�Z�����s���K�v������B����^�Ԃ̃_�C�I�[�h�ł������̉ߒ��ŕK��������ł��邩��ł���B�E�f���Œ萔A�Ƃ������Ƃ��낪�X�̃_�C�I�[�h�ň���Ă���B�܂����x�W�������x�̈ꎟ���i�d���ω������x��2�����j�ɂȂ��Ă���Ƃ�����C�ɂȂ�Ȃ��ƌ����ΉR�ɂȂ�B �@�_�C�I�[�h���x�v�ŗ��p���Ă���_�C�I�[�h1S1588��100�{�܋l�߂�200�~���x�ōw���ł���B�����̂��тɉ��x�Z���T�[���j��Ă����͖w�ǒɂ܂Ȃ��B�����C�_�C�I�[�h���������Ă��Z�����s�K�v�Ȃ�Α�ϕ֗��ł���B �@�@�E�f���œ���_�C�I�[�h�ʼn��xT�̎��C�d��I�P�CI�Q�𗬂����Ƃ��̃A�m�[�h�C�J�\�[�h�Ԃ̓d����V�PV�Q�Ƃ��� �@���ɇE�f�Q�|�E�f�P�@���v�Z����ƂP�C�Q�C�S���ڂ��L�����Z�������B ������I�Q��NI�P�Ƃ����ƇI����B �@���̎�����C�d�����ւ��āC���̂Ƃ��̓d���̍����Ƃ�ΐ�Ή��x�ɔ�Ⴕ���d�����������邱�ƂɂȂ�B���_�I�ɔ����ɂ��덷�͔������Ȃ��B������A���܂ލ��ڂ����������̂Ō̍����L�����Z�������\��������B �@�I���ɂm���S�Cq ��1.602×10�|�P�XC�@�Ck��1.381×10�|�Q�RJK�|�P�@��������� ��V��0.239×10�|�R�s �P���̉��x�ω���239��V�ω�����B273K��65.2mV�C373K��89.1mV�ƂȂ�B�������d���̉��x�ω��ƈ���ĉ��x���㏸����ƒl�͑傫���Ȃ�B���̗��_�ɏ]���ĉ��x�v�삷��ƁC�_�C�I�[�h�ɗ����d�������̎����Ő�ւ��C��V���𗬁i��`�g�j�Ƃ��Ĕ��������C�𗬑����������E�������I�t�Z�b�g�d����^����ΐێ����x�ɔ�Ⴕ���d����������_�C�I�[�h���x�v������B �@�����ł��̌����ʼn��x�𑪒肷��_�C�I�[�h���x�v�����삵���B�����I�ɔ����͑��݂��Ȃ����C���x�W������0.2mV/���Ə��������߁C�������d���~���̉��x�W���𗘗p�������x�v�Ɣ�r���ĕ��G�ɂȂ�B�������C�I������������������ړI�ƃ_�C�I�[�h���������Ă��Z�����s�v�ɂȂ�̂��ɋ��������艷�x�v�삵���B �@(1)��H�̐���

�@��0.2kHz�̓����M���ɓ������āC100�ʂ�400��A�̓d�����ւ��ĉ��x����p�̃_�C�I�[�h�ɗ������ƂŁC�𗬂Ƃ��ćI���Ŏ����ꂽ�d������������iPeek to Peek�j�B�R���f���T�[�Œ��������J�b�g���C85�{��������Ɖ��x���O���Ŗ�5.5V(PP)�̌𗬓d���ɂȂ�B���̌𗬐M���i��`�g�j���M���ɂ��킹�ăX�C�b�`��ON�EOFF���Č��g���ϕ�����ƒ�����2.7V�ɂȂ�B�ϕ���̏o�͂�2.7V���炷�Əo�͂�0����0V�ɁC100���łPV�̒����d������������B

�@ �@ �@�E�̓_�C�I�[�h��104�ʁC406��A(�����l)�̓d����1.3kHz�Ő�ւ��ė������Ƃ��̃_�C�I�[�h���[�ɔ�������𗬓d�����I�V���X�R�[�v�Ŋώ@�����ʐ^�ł���B(���0.2kHz�ɕύX)�I�V���X�R�[�v�͌𗬌����ő��肵�Ă���̂ŁC�������d����0.6V�̓L�����Z������C�𗬐����̂ݕ\������Ă���B���`�g�̒J����R�܂ł̓d�ʍ��͖�64mV�łقڗ��_�Ŏ����ꂽ�l�ł���B �@��H�̓��j�o�[�T����ՂŐ��삵���B�ʐ^�̉E���̊�Ղ����U��H�ƒ�d����H�C���̊�Ղ������E�������g�E�I�t�Z�b�g������H�ł���B��H�}�ɂ͎����Ă��Ȃ����{�T�u�͂R�[�q���M�����[�^�ň��艻�����B�g�p������R�͈����ȒY�f�疌��R�i100�{/100�~�j���������햌��R(10�{/200�~)���]�܂����B �@�@�@�@�@�@�@�@�@

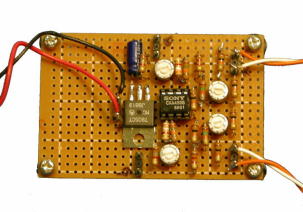

�@���삵�����x�v�̉�H����}�ł���B���߂̌v��ł̓I�y�A���v�ƃ_�C�I�[�h��g�ݍ��킹����Βl��H�Ō𗬐M�����ɕϊ����邱�Ƃ��l���Ă������C�K�v�ɂȂ�I�y�A���v�̌������ς���ƍ����Ȃ��̂ŁC�������g��H���������Ƃɂ����B �@�������g��H�Ƃ̓��b�N�C���A���v�̐S�����Ɏg���錟�g�����ŁC�G���̒��ɖ����ꂽ�M���𑪒肷��̂ɈЗ͂���������ł���B�������C����͂���قǗv������鐫�\�͍����Ȃ��̂ŒP�Ȃ��ō̗p�����ƍl���Ă��炢�����B (2)��H�̓������ �@74HC14�Ŗ�0.2kHz�̓����M���U������B50k�̔��Œ��R�ŋ�`�g�̃f���|�e�B�������B2SA1015�Œ�d����(�J�����g�~���[)���\�����C(5�|0.6)÷(4.7k+39k)�Őݒ肵���d�������x����p�_�C�I�[�h�ɗ����BTr1��ON����Ɠd���͖�400��A�ɕω����CON�EOFF�̌J��Ԃ��Ń_�C�I�[�h�ɂ͇I���Ŏ�������`�g����0.6V�̓d���ɏ�悹���ꂽ�`�Ŕ�������B�R���f���T�[�Œ��������J�b�g���C�I�y�A���vLF412�ŐM��������BLF412�ɐڑ����ꂽ50k�̔��Œ��R�͑������̒����p�ł���BP�^JFET�C2SJ40���M���ɓ������ăX�C�b�`���O���������g�E�ϕ����邱�ƂŒ����d���ɕϊ�����B�Ȃ��CFET�ɂȂ��������M�����t�ɐڑ�����ƁC�����d����±���t�]����B�Ō�ɓd�������炵�ĂO���łOV�ƂȂ�悤��3.3k�̔��Œ��R�Œ�������B �@�ŏ��C�����M���͖�10kHz�Ƃ������C�I�y�A���v�̃X���[���[�g�̖��Ŕg�`���݂邽��1kHz���x�ɉ������B�����JFET�̃X�C�b�`���O�łЂ���̃m�C�Y���������I�t�Z�b�g�d�����������邱�Ƃ��m�F�ł����̂ł���ɉ����C��0.2kHz�ŗ����������B�d����006P���Q�g���C±�Q�d���Ƃ��C�R�[�q���M�����[�^�Œ�d�����C�I�t�Z�b�g�d�������̓d�������艻����B �@�Ȃ��C�o�͒i�̃I�y�A���v�ɒ���ɓ��ꂽ680���̒�R���Ȃ��ƁC�e�ʐ��̕��ׂ�ڑ������Ƃ��I�y�A���v�����U����̂ŖY�ꂸ�ɂ���K�v������B���삪�s����ȏꍇ�C�I�y�A���v�����U���Ă���\��������̂Œ��ӂ������B �@���x�̍Z����0����100����2�_�Ԃōs���C0���ŃI�t�Z�b�g�d������100���ŃA���v�̑�����������B������������ƃI�t�Z�b�g�d�����ω�����̂ŁC���̒������J��Ԃ��s�����킹���ނ悤�ɂ���B���ۂɂ�100���͏��X�ɉ��x���������Ă���̂ŁC�d�q���x�v�Ő��������j�^�[���Ȃ���s�����B �@���܂ł̃_�C�I�[�h���x�v�̍Z���́C�_�C�I�[�h�ڐ����ɐZ���čs���Ă����ʂȖ��͔������Ȃ��������C�𗬂ő��肷�邱�̕����ł́C���ɐZ���ƐU�����ω����C�g�`�����ꂽ�B�]���āC�_�C�I�[�h�̃A�m�[�h���̓������I�o���Ă��镔���ɐڒ��܂�h���Đ≏����K�v���������B (3)���쌋�� �@���삵���_�C�I�[�h���x�v�́C�قڗ��_�ǂ���̓���������B���p�������i���莝���̔ėp�i�ŁC�I�t�Z�b�g�d���C�����x�����̔��Œ��R�̈��萫�ɕs�������邪�C���Ȃ����삷��B�_�C�I�[�h�����t���Z��������C�A���v�̑������C0���̎��̃I�t�Z�b�g�d���𑪒肵�ė��_���ǂ��肩�m�F�����B���̌��� �A���v�̑�������87.6�{ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �I�t�Z�b�g�d����2.54V�i0���j�@�@�@�@�@�@�Ƃ����l�ł������B �@ �@�_�C�I�[�h���������ččZ�����K�v���m�F�����Ƃ���C�c�O�Ȃ���6�����x�̈Ⴂ���������B�������C�I�t�Z�b�g�d�������邾���Ő��������x��\������悤���B�X���ɐZ���ĂO���ɂ��킹�邩�C�킫�̉��ɂ͂���łR�O���ɐݒ肷��Ȃǂő����̌덷��������Ȃ������x�Z������������B�Ȃ��C���܂ł̃_�C�I�[�h���x�v�͕��i�_�����ߖ�ł����H�\���Ƃ������C�I�t�Z�b�g�d�������ő����x���ς��Ȃ���H�ɂ���Ɠ����x�̒����̂��₷���ɂȂ邱�Ƃ͏\���ɗ\�z�ł��邱�Ƃ�t�������Ă����B �@���삵�����x�v�͂܂���荞�݂�����Ȃ����ߊ��S�ȏ�Ԃł͂Ȃ����C�����������Ӑ[����������ƕs���S�ȂƂ��낪�����Ă���B���Ƃ��Ύ莝���̕��i�Ő��삵�����߁C���p�������i�̉��x�ω��ɂ���ĕ\�����ω����铙�̖��_����������B �@�_�C�I�[�h�̏������d���̉��x�ω��ɂ��āC�������̋��ȏ����Q�l�ɒ��ׂĂ������C���̗��_�����ɓd�q��H�삵�ē�����m�F�����B���_�I�Ɏ�̖��͎w�E�����뜜�������Ă͂��邪�C�ŏI�I�ȃS�[���Ƃ��ĉ������삷��X�^�C���̓X�}�[�g�ł͂Ȃ��������͂�����ƍl���Ă���B�����ĂȂɂ����C���_�I�ɓ�����������ɓd�q��H�삵�āC���҂ǂ���ɓ��삵�����Ƃ͂��ꂵ�����ЂƂ����ł���B �@ �@ �@ �U�D�Q�l�����@ �@�@�@�@�@(1)�F��ǐ���C�L�b�e���ő̕����w���剺�C�ۑP(��) �@�@�@�@�@(2)�������C����g�F�F�d�q�H�w�T�_�C���q���X �@(3)������[�ďC]�C�G�Ƃ��ł킩�锼���̃f�o�C�X�C������ЃI�[���� �@�@�@�@�@(4)����猕v�C��{OP�A���v��H�̐v�CCQ�o�Ŏ� �@�@�@�@�@(5)�g�����W�X�^�Z�pSPECIAL NO.1���W�ʔ����̑f�q���p�@�̂��ׂā@P11�CCQ�o�Ŏ� �@�@�@�@�@(6)�����N�C�M�͊w���v�͊w�C�{���� �@(7)�������L�F����ނɂ�鍂�m�x���x�v�̎����C��ݼ��Z�p2000�N6����,P293~302,CQ�o��(��) �@�@�@�@�@(8)����ނ�����ݸށChttp://jaco.ec.t.kanazawa-u.ac.jp/kitagawa/edu/vlsi/spidev/diode.html |

�@METEX�А�DIGITAL MULTIMETER M-3870D(�H���d�q�ʏ��ōw���ł���)�̓V���A���|�[�g�Ńp�\�R���ɐڑ��ł���f�W�^���}���`���[�^�Ōv���\�t�g����������Ă���B�����USB�|�V���A���ϊ����USB�n�u�ɕ����ڑ������B�v���\�t�g�Ƃ��ăt���[�\�t�g�ł���Ts Digital Multi Meter Viewer�𗘗p�����B�ihttp://home4.highway.ne.jp/ts_soft/product/tsdmmviewer/�j

�@METEX�А�DIGITAL MULTIMETER M-3870D(�H���d�q�ʏ��ōw���ł���)�̓V���A���|�[�g�Ńp�\�R���ɐڑ��ł���f�W�^���}���`���[�^�Ōv���\�t�g����������Ă���B�����USB�|�V���A���ϊ����USB�n�u�ɕ����ڑ������B�v���\�t�g�Ƃ��ăt���[�\�t�g�ł���Ts Digital Multi Meter Viewer�𗘗p�����B�ihttp://home4.highway.ne.jp/ts_soft/product/tsdmmviewer/�j

(1)�R���f���T�|�[�d�d���̑���

(1)�R���f���T�|�[�d�d���̑���

(2)���d���̓d���|�d�������̑���i����`��R�j

(2)���d���̓d���|�d�������̑���i����`��R�j

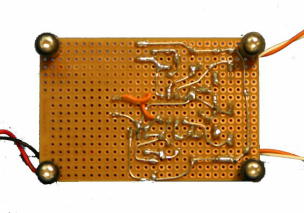

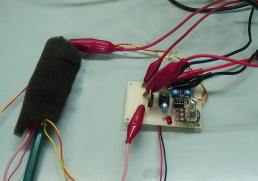

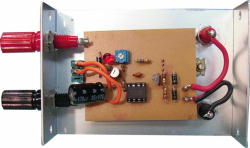

(3)�����v�g������H

(3)�����v�g������H

�@

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@